�@ ���z�Ȉ�Ô������Ƃ� ���z�Ȉ�Ô������Ƃ�  |

| �@�@�@���z�×{��x�ł́A���҂��������ꂽ��Ô�̑S�z�� |

| �@�@�@�a�@�����Ŏx�����A��Ŏ��ȕ��S���x�z���������� |

| �@�@�@���߂���܂��B�ꎞ�I�ł͂���܂����A���S���傫���� |

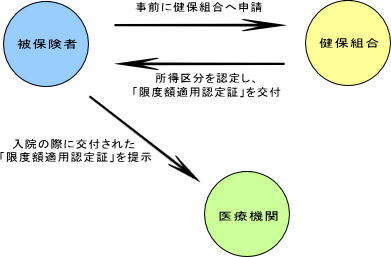

| �@�@�@��ׁA���O�Ɂu���x�z�K�p�F��v�̐\�������Ă����� |

| �@�@�@�����ƂŁA70�Ζ����̕��́A���ȕ��S���x�z�܂łƂȂ� |

| �@�@�@�܂��B �i70�Έȏ�̕��́A�\���̕K�v�͂���܂���B�j |

|

�@�@ �}�C�i�ی��ؗ��p�̏ꍇ�u���x�z�K�p�F��v�͕s�v �}�C�i�ی��ؗ��p�̏ꍇ�u���x�z�K�p�F��v�͕s�v |

| �@�@�@ �ł��B |

| �@�@�@�@�I�����C�����i�m�F�����Ă����Ë@�֓��ł́A�} |

| �@�@�@�@�C�i�ی��ؗ��p�ŁA���x�z����ӕs�v�Œ���� |

| �@�@�@�@�ׁA�����ł̎x���������ȕ��S���x�z�܂łƂȂ�܂��B |

|

|

�@ �}�C�i�ی���ۗL���Ă��Ȃ����̐\���葱�� �}�C�i�ی���ۗL���Ă��Ȃ����̐\���葱��  |

| �@�@�@�u���N�ی����x�z�K�p�F��،�t�\�����v�ɕK�v�������L |

| �@�@�@�����A�e���Ə��S���҂֒�o���ĉ������B |

| �@�@�@����A�u���x�z�K�p�F��v����t���܂��̂ŁA��Ë@�֓� |

| �@�@�@�ɕK���u���i�m�F���v�Ɂu���x�z�K�p�F��v��Y���đ��� |

| �@�@�@�ɂ��������B |

| �@�@�@�u���x�z�K�p�F��v�́A�g�p���I���������L�������� |

| �@�@�@�B�������́A���ۂ܂ŕԋp�������B |

| |

|

|

|

|

�@ ���x�z�K�p�F��ؐ\���̂Ȃ��� ���x�z�K�p�F��ؐ\���̂Ȃ���  |

|

|

|

|

�@ ���ȕ��S���x�z�Ƃ́H ���ȕ��S���x�z�Ƃ́H  |

| �@�@�@���ȕ��S���x�z�́A���S�\�͂ɉ��������S�����߂�ϓ_����A |

| �@�@�@�Ꮚ���҂ɔz�����������ł��ߍׂ����ݒ肳��Ă��܂��B |

|

�� ��

�� �� |

�W����V���z |

�� �� �� �S �� �x �z |

| �A |

83���~�ȏ� |

�@252,600�~�{�i���|842,000�~�j�~1�� |

| �C |

53���~�ȏ�`83���~���� |

�@167,400�~�{�i���|558,000�~�j�~1�� |

| �E |

28���~�ȏ�`53���~���� |

�@�@80,100�~�{�i���|267,000�~�j�~1�� |

| �G |

28���~���� |

�@�@57,600�~ |

| �I |

�s�撬�����ł̔�ېŎ� |

�@�@35,400�~ |

|

|

|

�@ ���ȕ��S���x�z�̌v�Z�� ���ȕ��S���x�z�̌v�Z��  |

�@�@�@ ��Ô100���~������A�����敪���u�C�v�̕��̏ꍇ ��Ô100���~������A�����敪���u�C�v�̕��̏ꍇ |

| �@�@�@�@�@�F��Ȃ� �F �������S�@300,000�~�@�i3���j |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��3������ɍ��z�×{��i128,180�~�j���߂�B |

| �@�@�@�@�@�F����� �F �������S�@171,820�~�@�i���ȕ��S���x�z�j |

|

�@�@�@ ��Ô100���~������A�����敪���u�E�v�̕��̏ꍇ ��Ô100���~������A�����敪���u�E�v�̕��̏ꍇ |

| �@�@�@�@�@�F��Ȃ� �F �������S�@300,000�~�@�i3���j |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��3������ɍ��z�×{��i212,570�~�j���߂�B |

| �@�@�@�@�@�F����� �F �������S�@�@87,430�~�@�i���ȕ��S���x�z�j |

|

|

|

�@�@�@�@ |

| �@�@�@�@�@�@�����ۑg���ɂ́A�u�t�����v���x������܂��̂ŁA |

| �@�@�@�@�@�@���ȕ��S���x�z��2���~�������z���u�t�����v |

| �@�@�@�@�@�@�Ƃ���3������ɖ߂�A�ŏI�I�Ȏ��ȕ��S�z��2�� |

| �@�@�@�@�@�@�~�ƂȂ�܂��B�u�t�����v�͎����v�Z����܂��̂ŁA |

| �@�@�@�@�@�@�\���葱���͕K�v����܂���B |

|

|